Hospital San Juan de Dios

Fundado en 1552 por Antón Martín

En su interior, se hallaban enfermos incurables, los contagiosos, los más pobres, los llamados también “llagados de la piel”. Es decir, desde su creación, el Hospital San Juan de Dios estuvo destinado a curar las enfermedades venéreas y dermatológicas.

El impulsor y alma mater del proyecto, fue Antón Martín, discípulo de Juan de Dios y miembro de su Congregación. La institución se ubicaba entre la calle Atocha y la plaza que toma el nombre de su fundador.

El Hospital San Juan de Dios contaba en su inicio con unas 20 camas. Poco a poco fue creciendo convirtiéndose, a partir de 1587, en el mayor de la villa al absorber al Hospital del Campo del Rey y al Hospital de San Lázaro.

Durante más de tres siglos, el hospital cumplió su misión. En algo más de medio siglo, desde 1700 a 1757, la cifra de asistidos que alcanzó fue de 70.708, incluidos enfermos y expósitos. Todo ello, a pesar de la pestilencia que emitía el edificio, la asistencia a las prostitutas, la estampa de los dolientes o las quejas de los vecinos.

El viejo caserón del hospital, siempre tuvo una inevitable aureola de misterio y de leyenda negra debido por una parte al tabú que inspiraba la prostitución y por otra, a la rígida moral victoriana que ya, en el S.XIX, impregnaba dicha época.

El famoso escritor y novelista Pío Baroja en su novela “El árbol de la ciencia” describe este mismo Hospital de la siguiente manera:

“El hospital aquél, ya derruido por fortuna, era un edificio, inmundo, sucio, maloliente; las ventanas de la sala daban a la calle de Atocha, y tenían, además de las rejas, unas alambreras para que las mujeres recluidas no se asomaran y escandalizaran. De este modo no entraba allí ni el sol ni el aire”.

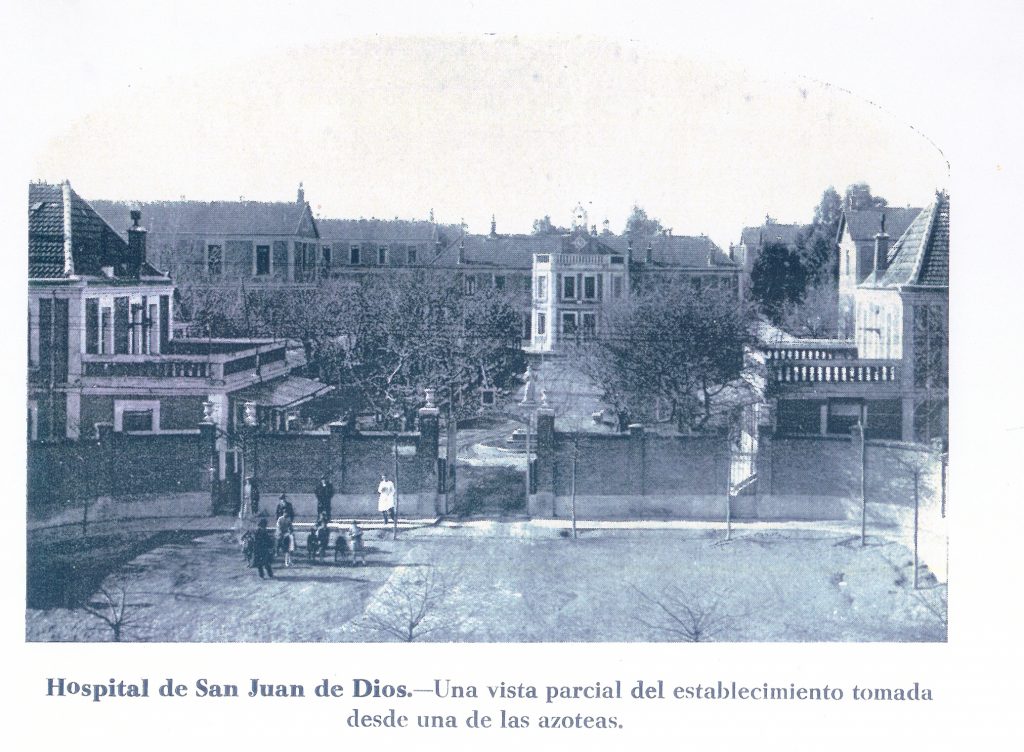

A finales del siglo XIX, el edificio del hospital estaba ya muy viejo y saturado. Esto, unido al hecho de que el creciente urbanismo del momento no viera con buenos ojos la localización de un hospital dedicado al tratamiento de enfermedades venéreas en una zona ya céntrica de Madrid, llevaron a la Diputación Provincial a construir un nuevo edificio en las afueras de la ciudad, situado en la calle Dr. Esquerdo.

El 21 de septiembre de 1897 tuvo lugar el traslado al nuevo establecimiento, formado por una curiosa comitiva compuesta por una procesión de carretas que transportaban a los enfermos acompañados por los cánticos y las risas de las mujeres de “vida alegre” que, como en un mal sueño, dejaban atrás las lóbregas estancias con rejas y celosías del antiguo establecimiento, que más que un hospital, en ocasiones, parecía una cárcel.

El nuevo edificio contaba al inaugurarse con ocho pabellones, con capacidad para 850 camas. Además, existía un oratorio, laboratorio de farmacia, depósito de cadáveres, capilla, escuela, lavadero y secadero y celdas de corrección.

Se hallaba, además, procedente del anterior hospital, un museo dedicado a reproducir en cera las enfermedades cuyo interés científico era relevante. Su creador fue el ilustre dermatólogo José Eugenio Olavide, por lo que se le puso su nombre al museo en su honor tras su fallecimiento en 1901.

La llegada de los salvarsanes y el bismuto y posteriormente la utilización masiva de la penicilina para el tratamiento de la sífilis a mediados del S. XX, fueron vaciando, poco a poco el hospital. La reforma de la sanidad pública junto con la necesidad de reubicar los antiguos centros hospitalarios de la Diputación, lo condenó a la clausura. El ahora decadente Hospital San Juan de Dios estaba ya bastante integrado en la estructura urbana de la ciudad, como consecuencia del gran desarrollo demográfico de la capital durante los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, junto a la mejora de las comunicaciones.

El Hospital San Juan de Dios, cerró sus puertas probablemente a finales de 1966, desapareciendo así el principal referente dermato-venereológico de España durante más de 400 años. Alguna de sus instalaciones y terrenos se reutilizaron para pasar a formar parte de la Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco (actual Hospital General Universitario Gregorio Marañón).

Su herencia, y su legado, gracias entre otras cosas al rescate de esta impresionante e inusual colección, continúa vigente a día de hoy.

"El país, la sociedad, la ciudad misma producían golfos, hampones, descuideros, prostitutas, hombres desamparados, niños famélicos, de modo incontrolado. Ni la caridad mecánica de la Casa de la Doctrina, ni las organizaciones obreras, pequeñas todavía, ningún tipo de asociación benéfica o humanitaria podía remediar o paliar tanto desamparo".

La Busca. Pío Baroja